Develar no es ver.

Se puede correr una cortina o levantar una sábana y

sin embargo no ver nada claro.

Qué poco tiene que ver el sentido de la vista, en su función orgánica o fisiológica,

con el acto de ver,

si por ver entendemos algo verdadero.

Sol Montero

Es sabido que desde la década de 1970 los geógrafos críticos vienen cuestionando la imagen del mundo que nos devuelven los mapas (Girardi, 2000; Seemann, 2003; Quintero, 2006); incluso en los últimos años han sido muchos los artículos de divulgación o videos de YouTube que plantean que el mapa miente[1]. Más específicamente la acusación es para el mapa planisferio de proyección Mercator. Esta acusación se usa para criticar los tamaños de los países desconociendo que son el resultado de la proyección que se está aplicando. Efectivamente, debido a que el planeta Tierra no se puede pasar a un plano sin que sufra deformaciones, los cartógrafos diseñaron distintos tipos de proyecciones cartográficas que nos permiten dibujar a la Tierra en un plano. No obstantes, las proyecciones nos impiden mantener todas las propiedades y debemos sacrificar alguna característica: es decir, si la proyección es conforme (esto es que mantiene ángulos, como la proyección Mercator) hay que sacrificar las formas y los tamaños, de ahí que se vean más grandes los territorios a medida que nos alejamos del plano de tangencia que, en el caso del planisferio de Mercator, es el plano del ecuador. La proyección Mercator es muy útil para la navegación y no importan los tamaños de los países cuando estás en el agua. Por lo tanto el mapa no miente, sino que no sabemos leerlo correctamente.

Los estudios de J.B. Harley, desde la década de 1980, fueron muy importantes en la historia de la cartografía, no solo porque colocó a los mapas en la esfera cultural y sacó a los cartógrafos de una supuesta neutralidad, sino que también permitió entender que la cartografía responde a las necesidades de la época en que fue realizada, por ejemplo, Mercator y su necesidad de navegación en el siglo XV (Seemann, 2003) cuando no se podía medir la longitud en altamar.

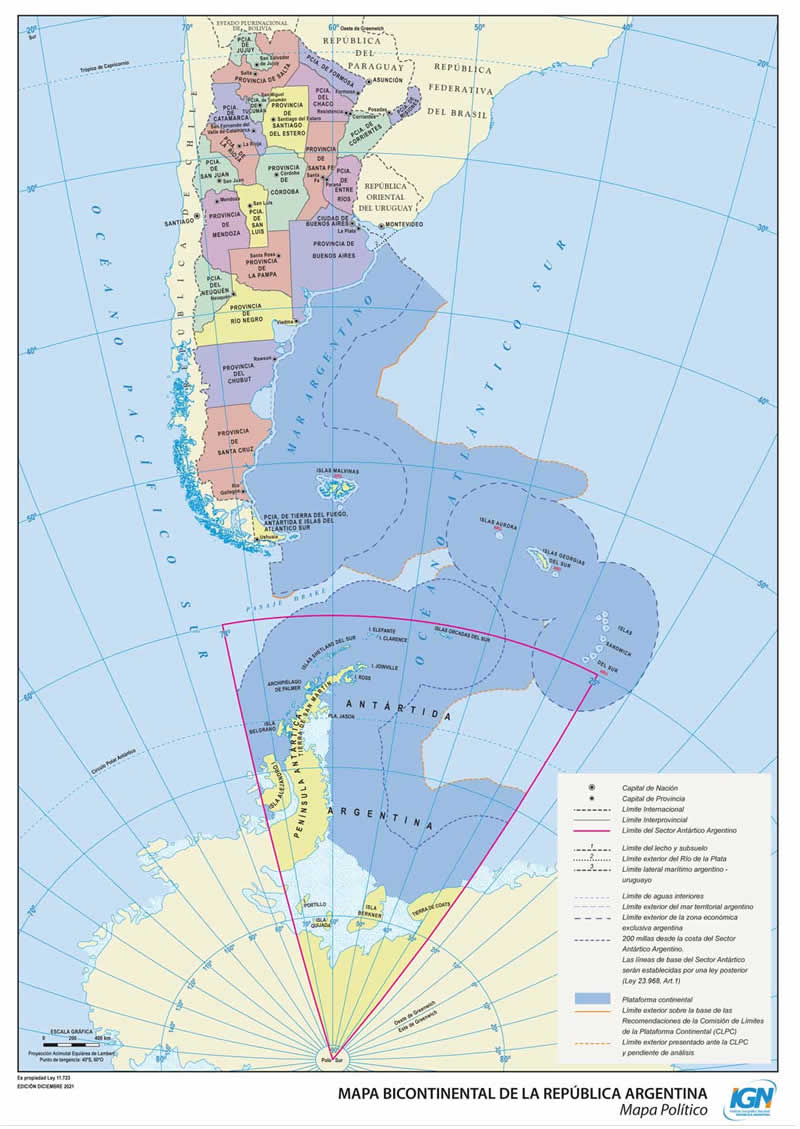

Sin embargo, existe una paradoja ya que, a pesar de estas críticas, seguimos otorgándole a los mapas un estatus de cientificidad que hace que se nos presenten todavía como incuestionables y construyan geografías imaginarias y maneras de pensar el mundo. ¿Alguien ve en el mapa político de la Argentina (figura 1) algún conflicto de límites interprovinciales? ¿O creemos que nuestro territorio encaja perfectamente como si fuera un rompecabezas?

En realidad, los mapas son solo imágenes del mundo y, en todo caso, no es que nos mientan, sino que están hechas con alguna función: como, por ejemplo, para navegar. Hay un mapa para cada necesidad. En el caso de los mapas escolares (como el de la figura 1), intenta construir en los niños una imagen de nación[2], dar a conocer el territorio nacional, por lo cual no es el mapa que miente, sino que a la mirada del lector le falta un poco de información y naturalizó la imagen del territorio nacional que nos devuelve el mapa político de la Argentina.

En dossier Desarmar para (re)armar el mapa. Conflictos y límites interprovinciales de la Argentina pretende sumar un poquito de información a esa mirada de los lectores y las lectoras de mapas escolares, desarmando el mapa de la Argentina. El dossier que estoy presentando es el resultado de los trabajos que hicieron los estudiantes de Metodología de la Investigación Social (MET) en el transcurso de los tres meses que duró la cursada de la materia durante el año 2022.

Efectivamente, luego de que los y las estudiantes del Ciclo Complementario de Geografía que se dicta en la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) cursaran las materias del Plan de Estudio aprobado en el año 2015, por Resolución del Consejo Superior de la UNQ 149/15, deben cursar la asignatura MET. Esta materia pretende iniciar a los y las estudiantes en el trabajo de investigación. Que sus investigaciones sean publicadas es un gran desafío (tanto para los y las estudiantes como para la docente) que se está convirtiendo en una tradición[3].

La metodología de trabajo consistió en talleres virtuales sincrónicos cada quince días. Los encuentros comenzaban con una devolución de los errores más comunes que había encontrado durante las correcciones: estas iban desde cuestiones más formales, tales como las maneras de citar (textual o parafrasear), hasta correcciones teóricas, como enmarcar y construir al objeto en y desde el marco teórico, cuál sería la pregunta, etc. Para confeccionar el estado del arte solo me limité a enseñarles la búsqueda en revistas especializadas o en formato cascada y ellos deberían entender la corriente epistemológica y teórica de los autores. Luego de estas devoluciones, los estudiantes presentaban sus avances: uno por uno mostraba sus trabajos y contaban sus dificultades que, luego con la teoría del curso, comenzaron a llamar obstáculo epistemológico. Poco a poco, se fueron fascinando por el encuentro de un dato, una fuente o un libro que les servía para continuar sus investigaciones y sortear las dificultades. A partir de la tercera clase, por unanimidad, pidieron que los encuentros fueran semanales, ya que el avance que hacían semana a semana era tal que no se podía esperar. Claro que no todos iban al mismo ritmo ni todos llegaron de la misma forma al texto final; pero sí todos crecieron exponencialmente y lograron articular la bibliografía con datos para escribir sobre lo que todavía no había sido dicho o se había dicho poco o dicho con otro marco teórico. El curso contó con un total de siete estudiantes, de los cuales seis forman parte de este dossier.

Como adelantamos, el tema propuesto para el año 2022 fue desarmar el mapa para volverlo a ensamblar haciendo hincapié en los conflictos limítrofes interprovinciales. Efectivamente, este dossier intenta echar luz sobre las problemáticas limítrofes que están presentes entre nuestras provincias y que no son vistos a través del mapa político de la argentina[4].

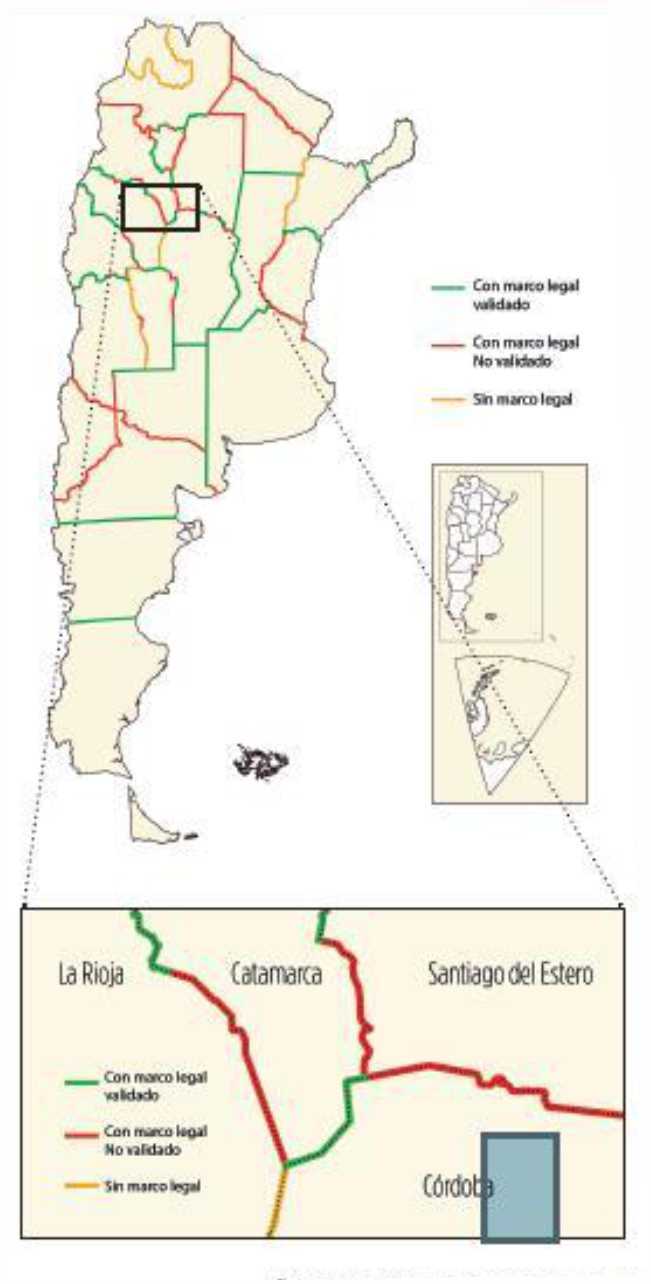

Partimos de la pregunta ¿qué vemos en el mapa? (imagen 1). Los y las estudiantes describieron la imagen tal como lo haría un estudiante avanzado de Geografía que, además, es docente de nivel medio. No quedó nada por decir: paralelos, meridianos, provincias, océanos, alguno recordando las clases que había tomado de cartografía y en particular J.B. Harley dijo “silencios” pero se referían al conflicto con Malvinas. Nadie se imaginó que solo el 14% de los límites interprovinciales tiene un marco legal validado, el resto es un conflicto permanente, tal como lo demostró Carlos Galeano en un análisis cuantitativo realizado a partir de una publicación de Instituto Geográfico Nacional[5] (IGN).

La segunda imagen para discutir fue un mapa publicado por la revista El Ojo del Cóndor, de IGN[6] del año 2017, donde el propio Instituto reconstruye los límites provinciales con problemas en la demarcación (figura 2). Todos quedaron estupefactos al ver el mapa, ninguno sabía que sus territorios provinciales no tenían resuelto el límite, tal como lo expresó María Eugenia Colomino para el caso de su querida provincia de Córdoba. Luego de presentar el tema, con las dos imágenes, se les pidió que eligieran una provincia y un límite con problemas para estudiar. Debido a que la materia es virtual y los estudiantes están en distintas coordenadas geográficas, se les pidió que eligieran un conflicto que estuviese en la misma provincia en la que vivían, esto, además, simplificaba mucho el acceso a la información. Debían empezar por investigar cuál era el motivo del conflicto y cuál era la historia territorial que había detrás de ese conflicto, haciendo hincapié en las mediciones y cuestiones técnicas que implica el trabajo de los peritos sobre el terrero. Se podía incluir meridiano 5º de Buenos Aires que, aunque es un problema resuelto, su medición generó mucha controversia, tal como lo demostró Carolina Sosa, y como nos enteramos a partir de los trabajos de Natalia Cabral y Juan Bogado su trazado influyó en la marcación de límites de otras provincias.

Creo fervientemente que en el proceso de investigación suceden casi siempre, por no decir siempre, al menos tres cosas: el primero, el carácter de oficio que tiene el trabajo, ya que a investigar se aprende investigando; el segundo, que el conocimiento es definitivamente colectivo y el tercero, que un/a investigador/a nunca deja de pensar en el tema (esto último lo aprendí en el curso que de Talles de Tesis que hice mientras era estudiante de la carrera de Geografía en la UBA, con la profesor Mabel Manzanal). El curso de MET 2022 es la corroboración de que esto sucede: la discusión, la circulación de datos, de bibliografía, de información y hasta de interpretaciones de problemas se apoderaba de la última hora del curso. Las lecturas que hacía María Eugenia Colomino sobre el conflicto entre Córdoba y Santiago del Estero servían para ver y repensar qué pasaba. En el caso de Antonela Pelorosso, con el problema entre Buenos Aires y Entre Ríos por las Islas Lechiguanas, quien a su vez encontraba fuentes dificilísimas y las enviaba a todos los integrantes. Los seis llevaron el problema en la cabeza más allá del curso: escribían e iban a bibliotecas y archivos, se alegraban por respuestas simples pero difíciles de encontrar, como quién fue tal o cual sujeto que intervino en la medición. Lograron desarmar el mapa político de la Argentina para rearmarlo desde otro punto de vista, utilizando y poniendo en práctica la teoría que vieron a lo largo de la carrera, y confirmaron que no se ensambla cual rompecabezas.

Aprendieron, como dice la cita de Sol Montero que antecede a esta introducción, que ver no es mirar, que develar no es ver, pero sobre todo demostraron pasión más allá de la nota de la materia; lo hicieron porque les gusta la geografía y por curiosidad, que no es poco. Dice Sol Montero, en la novela La verdad de una noche,que “por curiosidad se enredan los amantes y por curiosidad se cruza el océano. Por curiosidad también se escriben tesis y novelas. Es bueno que haya curiosidad” (Sol Mantero, 2022, p. 158), y por curiosidad también se aprueba MET.

Bibliografía

Cimbaro S., Vescovo, Zambrana, P.M (2017), Límites interprovinciales: su representación gráfica en cartografía oficial, El Ojo del Cóndor,8(62-64), Buenos Aires, IGN.

Girardi, G. (2000), “Leitura de mitos em mapas: um caminho para repensar as relações entre geografia e cartografia”, Geografares, 1(1), Brasil.

IGN (2017), Revista El Ojo del Cóndor, 8, disponible en https://online.fliphtml5.com/iwdnh/fews/#p=1

Lois C. (2013), “La Argentina a mano alzada. El sentido común geográfico y la imaginación gráfica en los mapas que dibujan los argentinos”, en Lois C. y Hollman V. (coords.), Geografía y cultura visual. Los usos de las imágenes en las reflexiones sobre el espacio, Rosario, Prohistoria Ediciones.

Montero S. (2022), La verdad de una noche, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ediciones B.

Quintero, S. (2006), Geografía y cartografía, en Hiernaux D. y Lindón A. (directores), Tratado de Geografía Humana, México, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa.

SeemannJ. (2003), “Mercator e os geógrafos: em busca de uma “projeção” do mundo”, Revista de Geografia da UFC, 2(3).

Thrower, N., J., W. (2002), Mapas y civilización. Historia de la cartografía en su contexto cultural y social, Barcelona, Ediciones del Serbal.

[1] Solo hace falta poner en el buscador Google “el mapa miente” para que salga una lista de videos que hablan sobre el tema. Incluso, en una anécdota personal, una vez un profesor de física me entrevistó por la imagen del mapa de Mercator, fue tal la desilusión cuando explique el tema de las proyecciones que el video nunca salió a la luz. A veces uno ve lo que quiere ver o lo que le conviene.

[2] Carla Lois (2013) demostró, a partir de pedir a diferentes personas con edades también diferentes que dibujaran a mano alzada el territorio de la Argentina, que la imagen del territorio que se tienen está fuertemente atravesada por el mapa oficial que se usaba en el momento que esa persona hizo la escuela primaria. Por ejemplo, aquellas personas que cursaron sus estudios primarios a fines de la década de 1940 o 1950 no olvidaban incluir en su dibujo el triángulo de la Antártida al costado del recorte territorial. Esto puede deberse a que la ley que incluye a la Antártida en el mapa es de 1946.

[3] También se publicaron algunos trabajos realizados con la cursada 2020 S y V Nro. 8 – Sumario | Sociales y Virtuales (unq.edu.ar)

[4] En la página web del Instituto Geográfico Nacional (IGN) es posible bajar los mapas escolares: Mapas Escolares | Instituto Geográfico Nacional (ign.gob.ar)

[5] Cimbaro S., Vescovo, Zambrana, P.M (2017), «Límites interprovinciales: Su representación gráfica en cartografía oficial», El Ojo del Cóndor Nº 8 (62-64), Buenos Aires: IGN.

[6] Agradezco a mi colega y amiga Dolores Puente que me acercó esta publicación durante el verano del 2022 Revista El Ojo del Cóndor #08 (fliphtml5.com)

[I] Malena Mazzitelli Mastricchio: Conicet-HiTePAC (Instituto de Historia y Teoría y Praxis de la Arquitectura y la Ciudad).