La ciencia no busca la verdad definitiva,

sino reducir la incertidumbre.

Mariano Marzo

Resumen

La consolidación del Estado nacional en el espacio territorial incluyó la determinación de los límites y fronteras en Argentina. En 1884, mediante la Ley nacional 1532, se constituyeron los territorios nacionales con límites definidos, entre ellos Río Negro y Neuquén. Sin embargo, dichos límites han sufrido modificaciones a lo largo de la historia. El conflicto entre ambos territorios nacionales surgió porque no se sabía cuál era la longitud exacta del meridiano 10º, el cual señala la distancia para establecer el límite entre las actuales provincias.

En este trabajo analizamos el marco legal que se sancionó a lo largo del tiempo para establecer el límite entre ambos territorios, así como las causas políticas y económicas que determinaron tales decisiones. Asimismo, hacemos hincapié en la obra del agrimensor Manzano, quien realizó un trabajo de consideración sobre la medición de la longitud del meridiano 10º.

Palabras clave: meridiano 10º, Buenos Aires, Río Negro, Neuquén, límite.

Introducción

En este trabajo abordamos la problemática de la determinación del límite entre Río Negro y Neuquén, desde el comienzo de la consolidación del Estado nacional en la Patagonia hasta la actualidad. Para ello, utilizamos el marco de las leyes que establecieron los distintos límites interprovinciales de la Nación Argentina.

La temática ha sido analizada por Colonna y Álvarez (2015) y Manzano (2019), quienes sostienen que la problemática reside, fundamentalmente, en establecer la longitud del meridiano 10º, al cual se lo nombra como punto de referencia, pero ello no ha sido determinado por unanimidad de criterios, por lo cual hay discrepancias según quién lo haya demarcado. Por otro lado, Raone y Pascuarelli (1993), quienes estudiaron la cuestión de límites entre las provincias de Río Negro y Neuquén, recuperan cómo fue el inicio del conflicto, teniendo en cuenta las diferentes posturas provinciales y analizando el marco legal sobre este tema. Además, autores como Cimbaro, Vescovo y Zambrana (2017) se ocuparon de indagar la cuestión de límites validados, con y sin marco legal entre las provincias de la Argentina. Mientras que Benedetti y Salizzi (2014) estudiaron los aspectos más teóricos de la consolidación del Estado nacional y la conceptualización de las fronteras.

Para el presente trabajo nos proponemos analizar el conflicto haciendo hincapié en las leyes, los técnicos responsables de la medición y la cartografía. En este sentido, retomando la perspectiva de Mazzitelli y Lois (2004) para el caso nacional, pero aplicándola para el estudio de los recortes provinciales, entendemos que son las leyes las que moldean e intervienen en la representación del territorio y que las técnicas legitiman dicha representación.

El origen del conflicto limítrofe entre Río Negro y Neuquén

Los conflictos en torno al límite interprovincial entre Río Negro y Neuquén tienen una larga trayectoria histórica e implican el análisis desde múltiples dimensiones. Al respecto, los autores Raone y Pascuarelli (1993) aseguran que el límite entre dichas provincias presenta, al menos, tres problemáticas. La primera de ellas hace referencia a la medición del meridiano 10º oeste de Buenos Aires, ya que mencionan que el sector no está bien definido. Esta situación genera que la provincia de Río Negro solicite que se fije el límite de acuerdo con la medición realizada por el ingeniero Cobos en el año 1905, quien lo estableció a los 8′ 1» en dirección oeste del límite actual y que se corresponde al establecido por la comisión técnica de Otamendi y Cía. en el año 1881.

La segunda problemática se vincula con el curso e islas de los ríos Limay y Neuquén, donde se reclama fijar el límite por el curso medio de ambos ríos. Sin embargo, con relación a las islas, la petición de Río Negro es que se tengan en consideración los antecedentes jurídicos, administrativos, institucionales, económicos y de relaciones humanas en cada caso.

Por último, los autores identifican un tercer conflicto que se relaciona con el sector correspondiente al lago Nahuel Huapi y de este al límite con Chile. En este caso, en Río Negro se presentan dos posturas diferentes acerca de por dónde se debiera considerar el trazado de esa línea demarcatoria. Una de las posturas reclama que el lago le pertenece en su totalidad, fijando el límite por la costa norte del lago, lo que para Neuquén se conoce como la costa seca. La otra postura establece la división en la línea media del lago Nahuel Huapi (desde el río Limay hasta el extremo norte del lago) y reconoce la Isla Victoria como parte de Río Negro, fundamentándose en las relaciones socioculturales que mantiene con San Carlos de Bariloche. Respecto al límite del lago Nahuel Huapi con Chile, la provincia sostiene que debe tomarse el límite del arco del paralelo, el cual va desde el extremo norte del lago hasta el límite con Chile[1].

Por su parte, la provincia de Neuquén, ratificaba la continuidad jurídica de la posesión del territorio regido por la exgobernación del Neuquén, cuyos límites se encuentran en la Ley 1532/84 en su artículo 2.[2] Como vemos, los conflictos limítrofes son varios, pero, por lo extenso que puede resultar su desarrollo, en el presente trabajo nos centraremos en abordar solo el referido a la demarcación del meridiano 10º.

Un poco de historia territorial: hacia los inicios de la demarcación de los límites de los territorios de Río Negro y Neuquén

Es sabido que la demarcación implica un proceso complejo que involucra distintas instituciones y perspectivas. Así, mientras las fronteras internacionales se encuentran a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, las fronteras internas, interjuridiccionales e interprovinciales son delimitadas por el Congreso nacional y, finalmente, el organismo encargado de la interpretación cartográfica es el Instituto Geográfico Nacional (IGN). En este sentido, es relevante recuperar el trabajo de Cimbaro, Vescovo y Zambrana (2017), quienes, desde una mirada técnica, consideran el mapa de la Argentina con sus cuestiones de límites interprovinciales resueltas y en conflicto e identifican cuarenta problemáticas para abordar. En el caso de Río Negro y Neuquén, según los autores, los límites se encuentran con marco legal no validado, es decir, existe una ley pero no es reconocida por algunas de las partes, tal es la situación de la provincia de Neuquén. Del mismo modo, esta ausencia de validez se debe a la falta de cartografía precisa anexada al marco legal que determine los límites de los territorios.

Así, vemos cómo, a pesar de que el mapa nacional se nos presenta sin conflictos y naturalizado, los límites provinciales en muchos casos todavía no están totalmente definidos (Mazzitelli y Lois, 2004). Es en este sentido que la cuestión de límites y fronteras de la Argentina merece una reflexión sobre la consecuencia de la demarcación de las fronteras internas y la posterior necesidad de crear los primeros territorios nacionales en el proceso de consolidación del Estado nación. Siguiendo a Benedetti y Salizzi (2014), este proceso histórico-territorial comenzó aproximadamente en el año 1860, momento en el que se establecieron tres tipos de criterios de demarcación de las fronteras internas y externas: las internacionales, las interétnicas (donde se produce las relaciones entre los Estados coloniales o nacionales y los pueblos originarios), y las fronteras agropecuarias en plena expansión.

En la primera mitad del siglo XIX se produjo un aumento de la producción agrícola ganadera, principalmente en la provincia de Buenos Aires hasta las orillas del río Salado, desplazándose, luego, más al sur del territorio conocido como la histórica frontera hispana con el originario. En consecuencia, se produjo un corrimiento expansivo territorial de la actividad productiva.

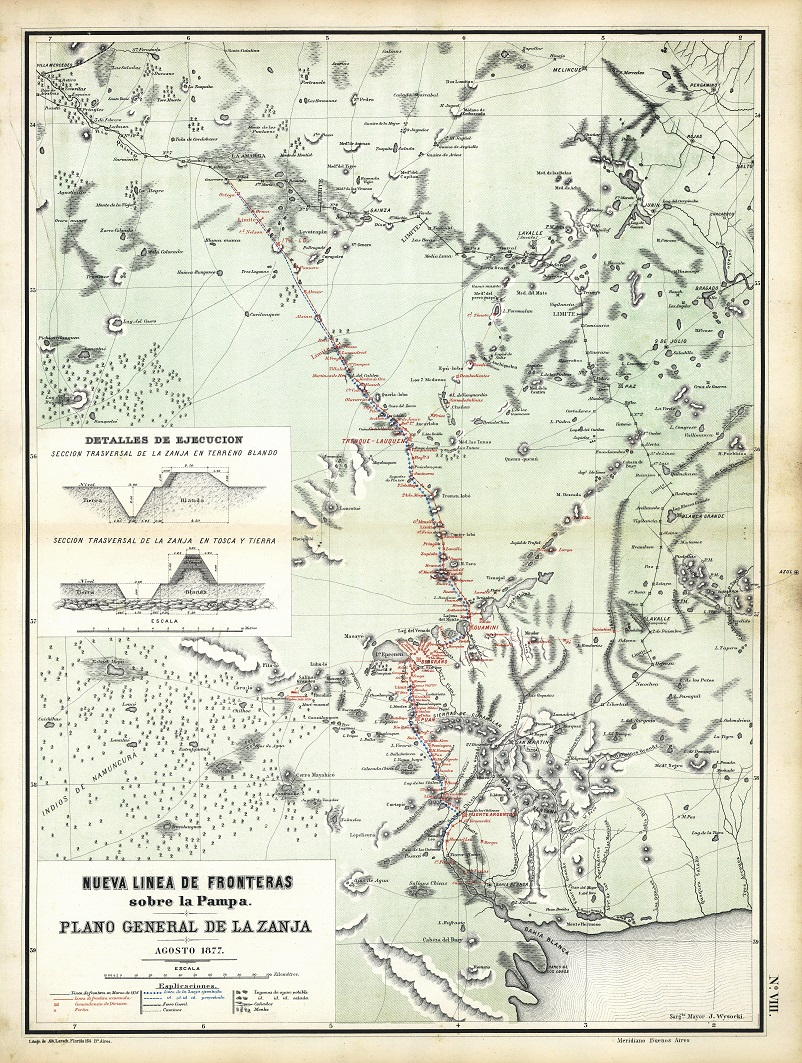

A su vez, el objetivo de consolidar el desarrollo económico apoyado en actividades primarias impulsaba la necesidad urgente de resolver el conflicto con la población indígena. Es así como surgió la llamada Zanja de Alsina y la Conquista del Desierto[3] (ver imagen 1). Esta última, mediante campañas militares, extendió la frontera hacia el río Negro durante la década de 1880. Por otro lado, la ambición de expansión territorial y económica provocó oleadas de inmigrantes a la Argentina, quienes fueron destinados a rellenar el mal llamado desierto (Zusman, 1996); donde el deseo explícito se manifiesta en la ley nacional 947[4], del año 1878, de ampliar la zona de poblamiento hacia las márgenes de los ríos Limay y río Negro. En ese mismo año se creó la gobernación de la Patagonia por el presidente Nicolás Avellaneda, la cual abarcó desde el río Colorado hasta el Cabo de Hornos. La Ley nacional 947 es considerada por Navarro Floria (2002) como el primer acuerdo político de las fronteras internas.

En 1867 se decretó la Ley nacional 215, cuyo objetivo era llevar las fronteras internas a las márgenes de los ríos Negro y Limay. Esto no logró concretarse en esa primera instancia. No obstante, la ley nacional 947, del año 1878, otorgó los medios materiales y económicos para cumplirlo, materializándose en el año 1881. De acuerdo con Navarro Floria (2002), la perspectiva liberal de los impulsores de la Conquista del Desierto hizo viable la venta mediante acciones de tierras fiscales para lograr financiar la expansión territorial hasta la frontera de Alsina y permitir, de esta manera, la incorporación del sur patagónico.

La implicancia del establecimiento de la longitud del meridiano 10º en la cuestión interprovincial

Todas nuestras cartas geográficas,

parciales o generales, se construyen actualmente

en nuestro país sobre la base del meridiano de Buenos Aires

Domínguez (1880:266)

En 1884, en la conferencia internacional del meridiano, en la ciudad de Washington, se determinó como meridiano de origen planetario al meridiano que pasa por el observatorio de Greenwich en Reino Unido, pero no fue adoptado de manera similar en todos los Estados nacionales. En ese mismo período, en Argentina se estaban conformando los territorios nacionales. En 1881, se firmó un tratado entre Argentina-Chile para fijar los límites internacionales.

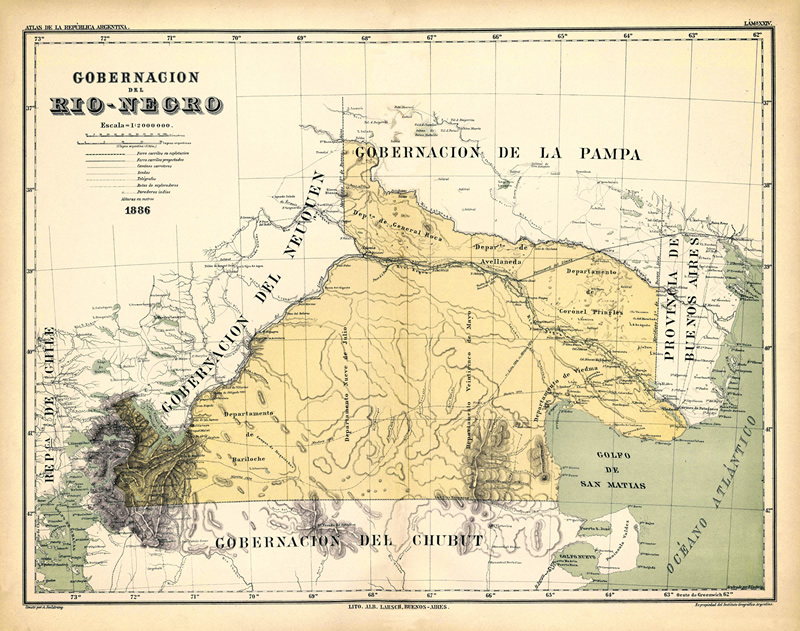

En 1882 se sancionó la Ley nacional 1265, a través de la cual se autorizó al gobierno nacional a vender las tierras ubicadas en los territorios nacionales para extender la frontera agropecuaria del país. Esto ocasionó la urgente necesidad de establecer los límites de los territorios nacionales por primera vez en 1884, mediante la ley nacional número 1532[5]. Esta última determinó los primeros límites entre Río Negro y Neuquén como gobernaciones. Aunque es notoria la falta de delimitación detallada y precisa en algunos sectores de los límites de la correspondiente a Río Negro, por ejemplo, al oeste menciona la cordillera con Chile, el curso del Limay, del Neuquén, pero no aclara por dónde debería pasar exactamente. Tampoco se determinó por dónde pasaba el meridiano 10º. Sin embargo, esta ley fue considerada para la aplicación de los límites de la gobernación de Río Negro (Navarro Floria, 2002) (ver imagen 2). Respecto al tramo correspondiente al meridiano 10º, se lo denominó así por encontrarse 10° al oeste de Buenos Aires; sin embargo, la incertidumbre en el punto de arranque del meridiano bonaerense generó un conflicto que llega hasta nuestros días.

Comisiones técnicas en la determinación del meridiano 10º

En 1880, el jefe de la Oficina Topográfica Militar, Manuel Olascoaga (1831-1911), fue designado como técnico para establecer la línea de frontera militar al Río Negro (Domínguez, 1881). Hasta ese momento no se habían reconocido los territorios al sur de la línea de frontera establecida por Alsina, esa fue una tarea que llevó adelante Roca mediante el Coronel Villegas. Olascoaga no solo estableció la nueva línea militar, sino que, además, demarcó en este plano el meridiano 10º al oeste de Buenos Aires.

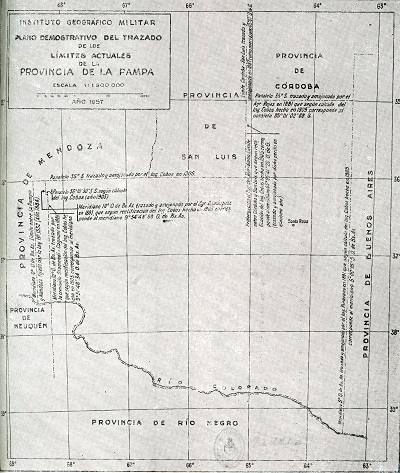

Con el objetivo de realizar los trabajos geodésicos y topográficos para determinar el meridiano 10º con mayor exactitud, se designaron, en 1881, a las comisiones de agrimensores Juan Carlos Cagnoni y Rómulo Otamendi[6], por un lado, y Benjamín Domínguez[7], por el otro. Esto ocurrió como consecuencia del conflicto sobre los límites entre Mendoza y la gobernación de La Pampa[8]. Las comisiones técnicas midieron el punto de arranque del meridiano 10º en distintos momentos, tal como la práctica topográfica acostumbraba[9] (imagen 3). En consecuencia, el agrimensor Domínguez demarcó en último lugar y encontró un error de 4.512,15 metros en la proyección que habían realizado sus colegas (Cagnoni-Otamendi)[10]. Las discrepancias en la ubicación del punto de arranque del meridiano 10º produjeron que cada técnico tuviera resultados diferentes cuando medían. Esto implicó que la determinación del punto de arranque estuviera ligado a la necesidad de cumplir la Ley nacional 947 más que a una cuestión de veracidad técnica. Esta última ley estableció como importante la división mensurada de los lotes ubicados en la nueva línea de frontera hacia las márgenes de los ríos Negro y Neuquén para su posterior venta y estipuló que lo recaudado sería destinado a financiar la Campaña del Desierto.

Sin embargo, de acuerdo con la fuente del Instituto Geográfico Argentino (1881), los límites de La Pampa quedaron fijados en el meridiano 10º partir de las mediciones hechas por las comisiones de Cagnoni-Otamendi en la parte norte y la comisión de Domínguez en la parte más septentrional.

Los resultados de la comisión técnica de Domínguez arrojaron una longitud de 9° 54′ 48» para el meridiano 10º. Mientras que para la comisión de Otamendi-Cagnoni los resultados fueron 9° 51′ 48». Tal como vemos, las medidas obtenidas y la forma de dividirse la medición de dicho meridiano difieren de lo establecido en la Ley nacional 1532[11], mediante la cual se fijaron los primeros límites de los territorios nacionales. Es decir, en la medición del meridiano 10º las comisiones mencionadas obtuvieron resultados distintos como consecuencia del empleo de metodologías también diferentes.

Finalmente, se eligió la traza media por Cagnoni y Otamendi[12] para utilizar como meridiano 10º y el error reconocido por Domínguez fue desestimado. Esto generó confusiones posteriores y se suspendió la aprobación del punto de arranque del meridiano 10º oeste de Buenos Aires.

Es dable mencionar que las urgencias por mensurar los lotes para adjudicarlos provocó la no aprobación de la traza establecida por Domínguez para el meridiano 10º. Es probable, tal como lo plantea la Revista de Geodesia de 1958, que la entrega apresurada de lotes vendidos, en el período anterior al año 1882, en la zona afectada por este trazado, hiciera restablecer la línea demarcatoria del meridiano 10º, por respeto a los pobladores propietarios, siendo una cuestión de hecho y buena fe[13]; sin embargo, podemos inferir que hubo conflictos en el tenencia de la tierra que hicieron que el gobierno determinara el recorrido del meridiano sin tener en cuenta lo planteado por Domínguez.

En fin, lo cierto es que para avanzar en la ejecución del límite entre las gobernaciones de Río Negro y Neuquén fueron requeridos de manera urgente los datos del punto de arranque del meridiano 10º.

En 1908 el Poder Ejecutivo retomó la rectificación de la ubicación del meridiano 10º y contrató a un nuevo técnico, el ingeniero Cobos (1865-1959), para que llevara a cabo la tarea de medición.

Según la ley nacional 1532/84, Cobos verificó las trazas anteriores, las cuales para él eran incorrectas, y reconoció que los errores del pasado persistieron de modo caprichoso, causando efectos en el tiempo debido a la incertidumbre del punto de arranque. Sin embargo, su traza tampoco fue considerada correcta, ya que del tramo entre los ríos Colorado y Negro hay 1976 kilómetros cuadrados que reclama la provincia de Río Negro. Su trabajo demarcatorio tampoco fue aprobado oficialmente y el conflicto continuó. Ver línea del tiempo.

Origen de las provincias de Río Negro y Neuquén: límites iniciales y modificaciones posteriores

Con la provincialización del Territorio Nacional de Río Negro, a partir de la Ley nacional 14408, sancionada en 1955, se ratificaron los límites establecidos en 1882 con la Ley nacional 1532. La Constitución provincial de Río Negro se formalizó en 1957. En ella, el artículo 9 detalla y ratifica los límites nombrados por la Ley nacional 1532 y Ley nacional 14408 del año 1955. Los límites del territorio de la provincia de Río Negro fueron establecidos mediante la Ley nacional 1532 y luego modificados por la Ley nacional 14408, extendiendo el área hacia el Mar Argentino, como su lecho marino y el espacio aéreo correspondiente. Esto no puede modificarse sin la aprobación de los cuatro quintos de la Legislatura. Por contraparte, la provincia del Neuquén, en su Constitución provincial (modificada en el año 2006), también hace referencia a los límites de su provincia en los artículo 4, y deja claro los medios por los cuales legalmente pueden modificarse los límites actuales en su artículo 5. Es decir, no puede realizarse ninguna modificación sin el consentimiento popular reflejado en un referéndum y la posterior publicación de una ley. Por otra parte, la postura que Neuquén reconoce dentro de sus límites es la histórica, es decir que no acepta ninguna modificación que no sea mediante ley y donde estén considerados los aspectos social, geográfico, económico, cultural e histórico de la población.

En la práctica, sin embargo, las cartas geográficas no representaban durante el siglo XIX los límites legales fijados por las leyes nacionales 1532 y 14408, por lo cual no se encontraban validadas por la Oficina Topográfica Militar, ya que las mensuras eran consideradas incorrectas, por defecto o negligencia. La falta de cartografía validada ocasionaba un vacío en la topografía analizada también como un impedimento para verificar los límites establecidos por las leyes mencionadas. Esto se revirtió en el siglo XX. El tiempo transcurrido entre la primera ley nacional (1532) y la Constitución provincial de Río Negro es de 77 años. Como ya se advirtió, en esta última se reafirmaron los únicos límites reconocidos al momento, sin cuestionar su demarcación ni los desacuerdos que históricamente reinaban entre las provincias implicadas (Río Negro y Neuquén). El problema afloró, una vez más, durante el gobierno de facto de Onganía[14], cuando se sancionó la ley nacional 18501, en 1969, que estableció nuevamente los límites, determinando que el límite será:

a) Entre los ríos Colorado y Neuquén, la línea demarcada en 1882 por los señores Octavio S. Pico y Compañía, que fuera aprobada por el Poder Ejecutivo nacional mediante los decretos del 13 y del 18 de octubre de 1886;

b) Seguirá luego por la línea media de los cursos actuales de los ríos Neuquén y Limay. En su caso, el límite se desplazará siguiendo las variaciones naturales del curso de los citados ríos;

c) Las islas existentes en los ríos Limay y Neuquén y que hayan sido cedidas por la Nación mediante acto público a la provincia del Neuquén, pertenecerán a esta última, como así también los islotes y dependencia geográficas de las mismas. En cuanto a las restantes islas, pertenecerán a una u otra provincias según se hallen a uno y otro lado de la línea media del curso actual de los ríos Neuquén y Limay. Los cambios de curso de los ríos no efectuarán la jurisdicción sobre las islas;

d) En el lago Nahuel Huapi la línea limítrofe será la que parte del punto medio del nacimiento del río Limay y, dejando al Norte la isla Victoria, llega hasta el punto medio de la desembocadura del arroyo Blest en el citado lago, de acuerdo a la carta que forma parte del dictamen obrante en el Expediente Nº 23 del registro de la Comisión Nacional de Límites Interprovinciales;

e) El límite seguirá luego por el medio del curso del arroyo Blest, desde su desembocadura en el lago Nahuel Huapi hasta sus nacientes en el faldeo Norte del cerro Esperanza, punto del límite internacional con la República de Chile, según la carta a que se refiere el inciso precedente.

Los errores de extensión de las tierras abarcaron una zona de 1264 km2 en el noroeste rionegrino y áreas circundantes que representan 1088 km2. Durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía, conjuntamente con la intervención de la Comisión Nacional de Límites Interprovinciales, se desconoció al considerar que toda esta superficie era ocupada por Neuquén, cuando, en realidad, le correspondía a Río Negro, de acuerdo con lo establecido por la ley 1532 y la ley nacional 14408 de 1955. Esto ocasionó tensión entre las provincias implicadas.

Actores políticos en la intervención de los límites interprovinciales del período provincial

En cuanto al Poder Ejecutivo, mediante decreto se designó al primer gobernador de la provincia de Río Negro, Edgardo Castello, en el período 1958-1962. En 1961, se presentó un proyecto de ley por el diputado nacional Pablo Oreja, para establecer los límites definitivos entre las provincias de Río Negro y Neuquén, mediante las leyes nacionales 1532 y 14408. Este no prosperó.

Posteriormente, el senador nacional por Río Negro José Gadano (1963-1966) intentó una iniciativa similar a la del diputado Oreja. Su propuesta fue determinar y amojonar el meridiano 10º oeste de Buenos Aires en toda su extensión. Los tiempos de respuesta se dilataron más de lo previsto, por lo cual se presentó, de manera conjunta con el exgobernador de Río Negro, Carlos Nielsen (1963-1966), un recurso ante la Corte Suprema de Justicia solicitando la demarcación del meridiano 10º. Estas gestiones quedaron sin efecto luego del golpe de Estado de 1966 y la consecuente disolución del Congreso nacional.

Sin embargo, el gobierno de facto de Onganía, mediante el Decreto Ley 18501, estableció los límites entre las provincias de Río Negro y Neuquén, según la cual se vio beneficiada notoriamente la provincia de Neuquén, al retener para sí la mayor superficie del lago Nahuel Huapi con sus islas, incluyendo la Isla Victoria.

Cuando se restablecieron los poderes constitucionales entre los años 1973 y 1976, nuevamente se intentó abordar la cuestión de la fijación de limites interprovinciales Río Negro-Neuquén. Quienes lo llevaron a cabo en este período fueron los gobernadores Mario José Franco, por Río Negro, y Felipe Sapag, por Neuquén. No obstante, en marzo de 1976 una vez más Argentina sufrió un golpe de Estado, por lo cual no se dio resolución al conflicto.

Finalmente, con la vuelta a la democracia, durante el gobierno de Alfonsín, en el año 1983, se retomó la problemática por el diputado nacional Miguel Srur, sin éxito.

Años pasaron hasta que se cuestionara la reivindicación de los límites originales entre Río Negro y Neuquén. Esto ocurrió en 2004, con la presentación del proyecto del senador Pichetto (2001-2019), donde se solicitó la impugnación del Decreto Ley 18501, sin éxito.

La situación conflictiva sigue vigente, puesto que no se ha retomado la revisión de lo establecido en las leyes nacionales 1532, 14408 y 18501. La superficie en cuestión son 2.352 km cuadrados, siendo favorables para Neuquén y reclamados por Río Negro. La esencia del reclamo requiere una real demarcación del meridiano 10º oeste de Buenos Aires.

¿Hay acuerdo sobre la determinación del límite entre Río Negro y Neuquén?

La comisión de límites interprovinciales se creó en el año 1967, a través de la Ley nacional 17424, la cual instó a las provincias de Río Negro y Neuquén a presentar sus desacuerdos limítrofes en el caso de haberlos. Esta comisión se encargó de resolver, mediante decreto presidencial, el conflicto afín. Las reuniones que se mantuvieron no fueron exitosas.

El Decreto Ley 18501 se promulgó en 1969. Se encargó nuevamente de demarcar los límites entre las provincias de Río Negro y Neuquén estableciendo como referencia “[…] la prolongación de la línea Otamendi, replanteada por Octavio Pico (Decreto Ley 18501/1969)” (Manzano, 2019, p. 17), sin tener en cuenta lo establecido hasta el momento por las leyes anteriores. Los nuevos límites interprovinciales fueron fijados en el artículo 1 de la Ley nacional 18501. La misma ley que comprometió un error demarcatorio de 197.600 hectáreas al uso y usufructo de la provincia de Neuquén, cuando le corresponden a Río Negro, teniendo presente los antecedentes en materia legislativa al respecto.

Como ya se nombró, el establecimiento de los límites entre estas provincias se ratificó en varias oportunidades mediante la Ley 1532, la Ley 14408, la constitución provincial de Río Negro y posteriormente con el Decreto Ley 18501.

Este último es sumamente cuestionado, ya que se mantiene vigente desde hace 52 años y fue dictado durante un gobierno anticonstitucional. La principal problemática que presenta es el acuerdo arbitrario sobre los límites interprovinciales entre Río Negro y Neuquén. Aunque este decreto ley nacional también genera contradicciones puesto que no fue aprobada por las legislaturas de ambas provincias. Por lo tanto, carece de validez y legalidad, pero en la cotidianidad sigue vigente.

Según Raone y Pascuarelli (1993), desde la provincialización de Río Negro y de Neuquén mediante la Ley nacional 14408, en 1955, no prosperó ningún litigio entre ambas hasta 1968. Por lo tanto, Neuquén continuó ejerciendo jurisdicción dentro de esos términos y dispuso, en su Constitución, que se mantengan los límites sin modificación. En diciembre de 1968, el ministro del Interior Imaz (1906-1993) presentó ante el presidente de la Nación un dictamen firmado por el subsecretario del Interior, el presidente de la Comisión Nacional de Límites Interprovinciales y asesores de la misma comisión. En este documento se fijan los límites interprovinciales de Neuquén y Río Negro, el cual adquiere fuerza de ley, la 18501.

Lo ocurrido posteriormente a la sanción de la Ley nacional 18501 fue distinto para cada una de las partes implicadas. Por un lado, Neuquén asumió lo determinado por dicha ley mediante comisiones demarcadoras. Mientras que Río Negro no mostró su aceptación, sino más bien un rechazo, que quedó demostrado en las reuniones de 1971 en Bariloche y de 1972 en Buenos Aires, cuando solicitó que la tarea de demarcación de los límites donde aún no hubiera trazado estuviese a cargo del Instituto Geográfico Militar. Luego del gobierno de facto, existió un proyecto de creación de una comisión bilateral de límites, la cual estaría integrada por cinco senadores y cinco diputados, quienes serían los encargados de dictaminar ante los conflictos de límites. Esto no prosperó puesto que recibió solo media sanción, nunca fue tratada por el senado. En 1984, Río Negro, mediante la Ley provincial 1812, creó la Comisión de Límites de la Provincia, integrada por técnicos, quienes se encargarían de estudiar y apreciar las cuestiones de litigio. Dicha comisión presentó un informe en 1987, donde planteaba un reclamo relacionado con los límites desplazados por el Decreto Ley 18501 respecto a Neuquén. Debido a la incompatibilidad con el artículo 13[15] de la Constitución nacional, la comisión creada fue destituida.

Según Raone y Pascuarelli (1993), para la provincia de Río Negro es una cuestión de superficie, con todo lo que ello implica, que le pertenece, pero por los errores negligentes de las leyes en la realidad no es así. También hay que recordar el reclamo tardío por parte de esta provincia, casi una década después de establecidos los límites. Como también mencionar que lo reclamado nunca perteneció soberanamente a Río Negro, por lo cual en este caso el principio de uti possidetis iuris no es compatible[16]. Para Neuquén su fundamento radica en el principio uti possidetis iuris, en la demarcación de los límites interprovinciales.

Conclusiones

El proceso de consolidación del Estado nacional ha sido lento, extenso y conflictivo. En un inicio, los territorios nacionales compartían sus extensiones superficiales, es decir, no estaban delimitadas las fronteras internas. Luego, con la creación de las gobernaciones, mediante la Ley 1532, emergieron los conflictos limítrofes. En este período, el meridiano 10º fue el punto de referencia para establecer los límites iniciales, el cual fue demarcado erróneamente, con anterioridad al meridiano de Greenwich (meridiano de origen de referencia internacional), considerándolo como meridiano de origen en Argentina al meridiano 10º.

El mapa se nos presenta naturalizado, donde los límites y fronteras interprovinciales parecieran no tener ningún tipo de conflicto. Con los datos obtenidos en todo este trabajo, son notorias las discrepancias existentes entre los límites de Río Negro y Neuquén en torno al meridiano 10º y su punto de arranque.

Las cuestiones de límites de las provincias mencionadas se vieron sesgadas por el poder político y los intereses económicos. Contextualizando en la historia, la organización del Estado nacional ha estado atravesada por la inestabilidad política. Esto ocasionó un arrastre de consecuencias a lo largo de los años, dejando como última instancia la resolución definitiva en lo concerniente a la cuestión de litigio interprovincial. Es innegable que, en la actualidad, los hechos ocurridos sobre la falta de determinación de límites interprovinciales continúan siendo un punto de conflicto.

También hemos visto que la producción cartográfica es un factor muy importante para validar los límites y permite complementar el marco legal. En nuestro país, el único organismo capacitado para aprobar la cartografía nacional desde 1879 es el Instituto Geográfico Militar. Si bien en sus inicios las tareas eran llevadas a cabo por la Oficina Topográfica Militar, desde 2009 se desplazó al área civil, transformándose en Instituto Geográfico Nacional.

Finalmente, en este trabajo hemos analizado el período que abarca desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad. En esta trayectoria histórica, hemos visto que se presentan vacíos cartográficos en determinados momentos y, en otros, estos se producen por la inexactitud de los cartógrafos, debido a la falta de medios materiales, o bien por las condiciones en que obtenían los datos en el contexto de mediados de siglo XIX. Por supuesto que no debemos olvidar la intención del cartógrafo o topógrafo.

Bibliografía

Álvarez, G. (1966). Historia contemporánea de la provincia del Neuquén, desde 1862 hasta 1930. Imprenta de la Legislatura del Neuquén.

Auza, N. (2008). Conformación del sistema político-territorial. La ocupación del territorio argentino. En J. A. Roccatagliata (ed.). Argentina: una visión actual y prospectiva desde la dimensión territorial. Buenos Aires: EMECÉ, pp. 39-63.

Benedetti, A.; Salizzi, E. (2014). Fronteras en la construcción del territorio argentino. Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía, 23(2), pp. 121-138.

Cacopardo, M. C. (1967). República Argentina; cambios en los límites nacionales, provinciales y departamentales a través de los censos nacionales de población. Publicación serie: Población y Sociedad, pp. 1-121. Buenos Aires: Instituto Torcuato Di Tella.

Carballo, C. y Mazzitelli, M. (2020). Metodología de la investigación social. 1ª ed. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes.

Cimbaro, S., Vescovo, A. y Zambrana, P. (2017). Límites interprovinciales: Su representación gráfica en la cartografía oficial. El Ojo del Cóndor, 8, pp. 62-64.

Colonna S. y Álvarez, G. (2015). Integración de litigios limítrofes entre provincias. Contribuciones para la delimitación de áreas de exploración y explotación de hidrocarburos. Revista Petrotecnia, 2, pp. 78-90.

Delrio, W. M. (2017). ¿A qué se llama la “Conquista del Desierto”? Ciencia Hoy, 7, pp. 45-51.

Domínguez, L. (1881). El Meridiano de Buenos Aires-Unidad de razas-Los guaranís. En E. Zeballos (dir.), Boletín del Instituto Geográfico Argentino, pp. 265- 268. Tomo I. Buenos Aires: La Prensa.

Hosking, V. (1958). Límites de la provincia de La Pampa. Revista de Geodesia, 1, Tomo II, pp.64-72.

Iuorno, G. (2013). Desde la libertad hacia la igualdad. Política, integración e identidad rionegrina en el retorno al régimen constitucional. En Iuorno, G., Favaro, O. (eds.), La trama al revés en años de cambio. Experiencias en la historia Argentina reciente. 1ª ed. Gral. Roca: Publifadecs, pp.63-88.

Lois, C. (2006). Técnica, política y “deseo territorial” en la cartografía oficial de la argentina (1852-1941). Scripta Nova, revista electrónica de geografía y ciencias sociales, vol. X, núm. 218 (52).

Manzano, M. (2019). El Meridiano X Oeste de Buenos Aires. En Congreso Nacional de Agrimensura. Recuperado de https://academianacionaldeagrimensurablog.files.wordpress.com/2019/11/el-meridiano-x-oeste-de-buenos-aires.pdf

Mazzitelli, M. y Lois C. (2004). Pensar y representar el territorio:

dispositivos legales que moldearon la representación oficial del territorio del Estado argentino en la primera mitad del siglo XX. Trabajo presentado en el 4to Congreso Virtual de Antropología y Arqueología. NAyA, Buenos Aires. Recuperada de https://www.equiponaya.com.ar/congreso2004/ponencias/carla_lois.htm

Membride, A. (2016). Breve relato de la formación territorial del valle del río Negro desde el abordaje crítico de su cartografía histórica. Revista Ojo del Cóndor, 7, pp.34-37.

Navarro Floria, P. (2002). El desierto y la cuestión del territorio en el discurso político argentino sobre la frontera sur. Revista Complutense de Historia de América, 28, pp. 139-168.

Olascoaga, M. (1880). Estudio topográfico de La Pampa y Río Negro. Buenos Aires: Imprenta Ostwald y Martínez.

Raone J. y Pascuarelli R. (1993). Cuestión de límites entre las provincias del Río Negro y Neuquén. Buenos Aires: Ed. Marymar.

Zusman, P. (1996). Desierto, Civilizacion, Progreso. La geografía del Gran Chaco y el proyecto político territorial de la formación del Estado Argentino. Ería, 51, pp. 60-67.

Boletín del Instituto Geográfico Argentino (1881). Tomo I. Buenos Aires. Establecimiento tipográfico a vapor de la prensa.

Constitución Nacional (1853).

Ley provincial 1812/1858 creación límite de Río Negro.

Ley Nacional 215/1867 Línea de frontera Sud contra los indios en la ribera de los ríos Negro y Neuquén.

Decreto Ley 18501/1869 Límite Neuquén-Río Negro.

Ley 817/1876 Inmigración y Colonización.

Ley 947/1878 Límites de los Territorios Nacionales.

Ley 1867/1878 Límites de la Frontera.

Ley Nacional 1265/1882 sobre la venta de tierras y división de los Territorios Nacionales.

Ley 1532/1884 Organización de los Territorios Nacionales.

Ley 5217/1907 Límite Mendoza-La Pampa.

Ley 14408/1955 Provincialización de los Territorios Nacionales.

Constitución Provincial de Neuquén (1957).

Constitución Provincial de Río Negro (1957).

Ley Nacional 17424/1967 de Fomento Industrial.

[1] Esto último se encuentra en los fs. 34 y 35 de la memoria presentada a la Comisión Nacional de Límites Interprovinciales en el expediente N° 23.

[2] Gobernación del Neuquén con los siguientes: al norte con Mendoza en el curso del río Barrancas, y continuación del Colorado hasta tocar el meridiano 10º. Al este la prolongación de este meridiano y continuación del curso del río Neuquén hasta su confluencia con el Limay. Al sur, el río Limay y Lago Nahuel Huapi. Al oeste la línea de la Cordillera divisoria con Chile.

[3] Para ampliar sobre la Campaña del Desierto puede leerse a Walter Delrio (2017) y Navarro Floria (2002).

[4] Ley 947 de 1878 “Línea de frontera contra los indios sobre la margen izquierda línea de frontera contra los indios sobre la margen izquierda de los ríos Negro y Neuquén”

Art. 1º — Autorizase al Poder Ejecutivo para invertir hasta la suma de un millón seiscientos mil pesos fuertes en la ejecución de la ley de 23 de agosto de 1867 que dispone el establecimiento de la línea de fronteras sobre la margen izquierda de los ríos Negro y Neuquén, previo sometimiento o desalojo de los indios bárbaros de la Pampa, desde el río Quinto y el Diamante hasta los dos ríos antes mencionados.

Art. 3º — Declárense límites de las tierras nacionales situadas al exterior de las fronteras de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis y Mendoza, las siguientes líneas generales, tomando por base el plano oficial de la nueva línea de fronteras sobre la Pampa, de 1877:

1-La línea del río Negro desde su desembocadura en el océano, remontando su corriente hasta encontrar el grado 5° de longitud occidental del meridiano de Buenos Aires.

2- La del mencionado grado 5º de longitud, en su prolongación Norte, hasta su intersección con el grado 35° de latitud.

3- La del mencionado grado 35º de latitud, hasta su intersección con el grado 10º de longitud occidental de Buenos Aires.

4- La del grado 10º de longitud occidental de Buenos Aires en su prolongación Sur, desde su intersección en el grado 35° de latitud, hasta la margen izquierda del río Colorado, y desde allí, remontando la corriente de este río hasta sus nacientes, y continuando por el río Barrancas hasta la Cordillera de los Andes.

[5] Ley 1532 de organización de los Territorios Nacionales Disposiciones generales (1884).

Artículo 1º: Los territorios nacionales se dividen, para los efectos de la administración sin perjuicio de lo que se establezca oportunamente por la ley general de límites, en las siguientes gobernaciones:

2º.- Gobernación del Neuquén con los siguientes: Al norte con Mendoza en el curso del río Barrancas, y continuación del Colorado hasta tocar el meridiano 10º. Al este la prolongación de este meridiano y continuación del curso del río Neuquén hasta su confluencia con el Limay. Al Sur, el río Limay y Lago Nahuel Huapi. Al oeste la línea de la Cordillera divisoria con Chile.

3º.- Gobernación del Río Negro, con los siguientes: por el norte, el río Colorado. Por el este, el meridiano 5º hasta tocar al río Negro, siguiendo este río y la costa del Atlántico. Por el sur, el paralelo 42º. Por el oeste, la cordillera divisoria con Chile, el curso del Limay, del Neuquén y prolongación del meridiano 10º hasta el Colorado.

[6]Rómulo Otamendi, fue ingeniero y perito de la comisión técnica, encargado junto a Cagnoni de delinear el límite oriental de la provincia de Mendoza y el meridiano 10º oeste de Buenos Aires mencionado en la Ley 947. No se encontró datos sobre las fechas de nacimiento y muerte de ambos integrantes de la comisión técnica.

[7] Agrimensor Benjamín Domínguez, perito de la comisión técnica para demarcar el meridiano 10º oeste de Buenos Aires.

[8]Hubo discrepancias en la determinación del límite, la Ley 947 y la posterior Ley 1532 presentan diferencias. El límite quedó fijado mediante la Ley 5217 en el año 1907.

[9] De acuerdo con la fuente ley 1532/84.

[10] Los datos de las mediciones no son constantes, varía entre fuentes y bibliografía. En este caso, las mediciones corresponden al dato obtenido de la fuente ley 1532/84.

[11] “…Por el Norte, el río Colorado. Por el Este, el meridiano Vº hasta tocar el río Negro, siguiendo ese río y la costa del Atlántico. Por el Sur, el paralelo 42º. Por el Oeste, la cordillera divisoria con Chile, y el curso del Limay, del Neuquén y prolongación del meridiano Xº hasta tocar el Colorado” (Ley N° 1532, 1884:5)

[12] “El ingeniero Pedro Pico recibió el punto donde comenzaba las tareas correspondientes a las secciones XXVII y XXVIII, en el vértice sudoeste de la XXIV, por intermedio del ingeniero Tapia del personal de la firma Otamendi- Cagnoni, prolongando la línea meridiana, como tarea previa al replanteo y subdivisión de las secciones a su cargo” (Ley Nº 1732 de la provincia de Río Negro, Legislatura de Río Negro, 1988:9).

“El punto de intersección del meridiano décimo encontrado por la comisión especial de que forman parte los sres. Octavio Pico y Cía., con el paralelo que servirá de costado Norte a la sección XXV de los sres. Otamendi, Cagnoni y Carbalho, será el punto de arranque de la mensura del área contratada” ”La zona situada entre los ríos Colorado y Neuquén que debían mensurar los señores Octavio Pico y Cía., comprendía las secciones XXVII y XXVIII de los Territorios Nacionales. La mensura arrancó de un punto que es esquinero sudoeste de la sección XXVII y nordeste de la sección XXVIII. En la diligencia de mensura se hace referencia a la colocación de este primer mojón en los términos siguientes: “Este mojón que es al mismo tiempo esquinero noreste de la sección XXVIII y sudeste de la XXVII, nos fue entregado por el Ing. Pastor Tapia, del personal de la Cía. Otamendi, Cagnoni y Carbalho, y su posición rectificada y comprobada conjuntamente. Tomándolo como punto de arranque, de acuerdo con las instrucciones, colocamos en él dos estacas[…]”En la diligencia de mensura de la sección XXVIII que se inició en el mismo punto, existe igual constancia acerca de que se tomó el meridiano ya demarcado por la Comisión de Otamendi, Cagnoni y Cía., se ajustó fielmente a las instrucciones dadas por el gobierno Nacional el 25 de junio de 1881.” ((Informe Comisión de Límites Rio Negro, s/f, en Raone y Pascuarelli, 1993:78).

[13] Estas actitudes de hecho y buena fe son mencionadas en la fuente de la Revista Geodesia de 1958.

[14]Juan Carlos Onganía (1914-1995), político, militar argentino. Presidente de facto de la República entre 1966-1970. Provocó el golpe de Estado en 1966 al presidente Illia. Durante su gobierno, en 1969 ocurrió el Cordobazo. En 1970 fue derrocado por Levingston.

[15] Art. 13 de la Constitución nacional: “Podrán admitirse nuevas provincias en la nación, pero no podrá erigirse una provincia en el territorio de otra u otras, ni de varias formarse una sola, sin el consentimiento de las legislaturas de las provincias interesadas”.

[16] Criterio donde descansa la soberanía territorial, donde debería primar lo equitativo, lo jurídico y lo justo.

[I] Natalia Cabral: Profesora de Geografía.