Resumen

El presente artículo es el resultado de la recopilación, estudio y análisis de la legislación nacional y de algunos de los mapas de los siglos XIX y XX, que ayudaron a instalar una construcción logotípica de la provincia de Córdoba. La intención es abordar las cuestiones de litigio de los límites interprovinciales entre Córdoba y Santiago del Estero. Más precisamente, el objetivo radica en lograr, tal como lo planteó Harley en 1989, la deconstrucción del mapa de Córdoba, a partir del proceso de demarcación del límite entre ambas provincias en el contexto de la organización nacional. Explicaremos la construcción y la representación gráfica de los límites interprovinciales, desarrollados simultáneamente con la conformación del Estado nacional. Dicho proceso estuvo atravesado por conflictos territoriales a nivel nacional, sin embargo, en el caso de Córdoba y Santiago el Estero, las cuestiones de límites fueron resueltas por medio de tratados y acuerdos. Abordaremos más específicamente las razones por las que persisten cuestiones limítrofes sin resolver, por presentar el marco legal no validado.

Palabras clave: territorio, límite, cartografía, marco legal.

Introducción

En esta pesquisa analizamos los documentos legales de las cuestiones de litigios de límites interprovinciales entre Córdoba y Santiago del Estero. Incluimos diferentes mapas realizados en distintos contextos históricos para visualizar y dar cuenta de los cambios que experimentó la traza del límite entre Córdoba y Santiago del Estero. Dicho de otra manera, si bien entendemos a los mapas como episodios cartográficos (Lois, 2014) que nos aleja del pensamiento evolutivo, seguimos una secuencia cronológica para explicar el proceso de construcción y demarcación gráfica de los límites, teniendo en cuenta el análisis cartográfico y los informes de las comisiones técnicas especiales para los litigios interprovinciales.

Tal como se afirma para el caso europeo, el mapa nacional fue considerado durante todo el siglo XIX como uno de los más útiles instrumentos de gobierno (Nadal y Urteaga, 1990). Nadal y Urteaga (1990) señalaban que el mapa constituía una precisa y sistemática descripción física del territorio y su configuración era fundamental para el planeamiento territorial, la construcción de vías de comunicación, el desarrollo de obras públicas o de planes de regadío. Así, el mapa fue la herramienta imprescindible para reformas o reorganizaciones territoriales a diferentes escalas. De allí la importancia de buscar los silencios cartográficos (Harley, 2005) que han estructurado la cartografía y que nos permiten comprender la presencia del poder en el análisis de los mapas, es decir, lograr la deconstrucción del mapa[1].

En el plano nacional, la bibliografía también sostiene que el mapa se convirtió en un instrumento de representación de los nuevos territorios que permitía el ejercicio de distintos tipos de control por parte del Estado (Lois, 2014; Dócola, et al., 2008; Mazzitelli Mastricchio, 2017). Por lo tanto, el mapa “funciona como un dispositivo nacionalista y nacionalizante, para crear la ilusión de visualizar (y reconocer) cierta base material del inaprensible sentimiento de identidad nacional” (Lois, 2015, p. 194). Por tal motivo, es importante conocer a los mapas en su contexto de producción cartográfica y los marcos culturales que los originaron, en relación con la formación de instituciones y de profesionales, como los ámbitos estatales o privados (Favelukes, 2013).

En la construcción de los Estados nacionales la cartografía debía relevar el terreno lo más completo posible, es decir, desde los accidentes geográficos, la ubicación de las propiedades y sus propietarios, los caminos, para asegurar el deseado dominio (Dócola et al., 2008), esto es, dominio en tanto poder y control del territorio con la demarcación gráfica de los límites interprovinciales.

Si bien estas miradas teóricas se refieren a cartografías cuyos recortes territoriales pertenecen a escalas nacionales, sostenemos, tal como Dócola lo planteó para el caso de Santa Fe, que las provincias en tanto territorios autónomos son también objeto cartografiables y, por lo tanto, el mapa (provincial) funcionó también como dispositivo que construyó una identidad provincial.

Así, es sabido que la potestad de la demarcación del territorio de Córdoba, al igual que en las demás provincias, la tiene el Congreso de la Nación, ya que es el encargado de resolver los conflictos limítrofes y la fijación de límites, respetando los pactos preexistentes, tal como lo expresa la Constitución nacional en su artículo 75. La construcción y la representación gráfica de los límites interprovinciales se desarrollaron con la organización del Estado nacional, fue un arduo proceso atravesado por conflictos territoriales e intereses políticos, siendo en el caso de Córdoba las cuestiones de límites resueltas por medio de tratados y acuerdos. Sin embargo, el límite entre las provincias de Córdoba y Santiago del Estero sigue actualmente en litigio[2].

El objetivo de este trabajo es lograr la deconstrucción del mapa de la provincia de Córdoba y reflexionar acerca del proceso de demarcación del límite interprovincial de ambas provincias en el contexto de la organización nacional. Se intentarán explicar las razones por las que continúan límites pendientes o con marco legal no validado. Para ello, en primer lugar, analizamos la configuración del mapa como logotipo y su reconocimiento como parte de la identidad nacional. En segundo lugar, describimos la organización del territorio, cómo se definieron los límites, a partir del análisis cartográfico y los informes de las comisiones técnicas especiales para los litigios interprovinciales. Por último, los motivos por los cuáles aún hoy continúan pendientes.

El mapa como logotipo[3]

Los mapas, además de ser un instrumento de gobierno, funcionan, tal como los denominó Anderson (1983), como mapas logotipos en el sentido de que comenzaron a circular por instituciones cordobesas y construyeron una manera simbólica de pensar el cuerpo territorial de Córdoba. Efectivamente, la imagen cartográfica que construimos a partir de los mapas influye tanto en el reconocimiento y visualización del territorio como en el sentido de identidad nacional (Lois, 2015); y como intentamos demostrar en este trabajo, también construyó un sentimiento de pertenencia a escala provincial. Dicho de otra manera, al igual que el mapa nacional, los mapas provinciales tienen un proceso simbólico y material en el sentido de que se convierten en mapas logotipos para sus habitantes y en herramientas de control para el Estado provincial. En el proceso de construcción del mapa logotipo, la demarcación legal de los límites se convirtió en una herramienta primordial y fundamental que sirvió como dispositivo de legitimación de la construcción simbólica (y del reclamo) de ese territorio.

La definición de los límites: de la ciudad a la nación

La formación del territorio nacional fue un proceso simultáneo a la construcción del Estado nacional. De esta manera, la organización política se desarrolló entre discordias, por la necesidad de dotar de una definición institucional precisa y promover la configuración de una nueva nación (Halperin Donghi, 1982). Desde el período colonial, fueron las ciudades con el rol que desempeñaron a partir de su fundación, que obedecía a la necesidad de controlar y administrar el territorio, aumentar la población y el desarrollo productivo. En cada ciudad, el cabildo constituía la institución de gobierno colonial más importante. En la década de 1810, durante el proceso por la emancipación y la independencia, en los cabildos se eligieron los representantes para llevar a cabo la organización política del territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Por lo tanto, se posibilitó el surgimiento de nuevos espacios político-administrativos a partir de las ciudades y sus jurisdicciones. El camino de la organización nacional fue difícil y estuvo caracterizado por las guerras civiles, ante la ausencia de autoridades nacionales y la existencia de acuerdos interprovinciales.

En ese contexto de la posindependencia, Córdoba, de igual manera que las demás provincias, inició la organización política y territorial, y sancionó la Constitución provincial de 1821. Posteriormente, en 1853 se sancionó la Constitución nacional que estableció la forma representativa, republicana y federal de gobierno.

¿Cómo se marcaron los límites de la provincia?

El análisis cartográfico nos revela los cambios que fue experimentando la construcción del territorio provincial desde el período colonial y especialmente durante el siglo XIX en el contexto de la formación del Estado nacional.

Del mismo modo que en las demás provincias, en Córdoba, durante el período colonial, las mensuras eran poco frecuentes, y el trabajo de los agrimensores se vinculaba con litigios entre propietarios o encargos de los cabildos (Favelukes, 2013). Los registros gráficos comenzaron en la etapa independiente, a partir de la recopilación de los trabajos realizados por los agrimensores que eran presentados al Departamento Topográfico de la provincia para su aprobación. Dicho organismo, creado en la década de 1860, fue clave en la conformación territorial de la provincia, por medio de las actividades de mensurar, amojonar y registrar las propiedades. Su función principal era el relevamiento del territorio provincial y obedecía al proceso de organización del país, dado que la legislación nacional designaba a todos los territorios fuera de los dominios o posesión de las provincias como territorios nacionales[4]. En ese contexto, la provincia extendió sus fronteras abiertas vinculadas a su capacidad de poblar, de recursos disponibles y resguardar el territorio (Bressan, 2017).

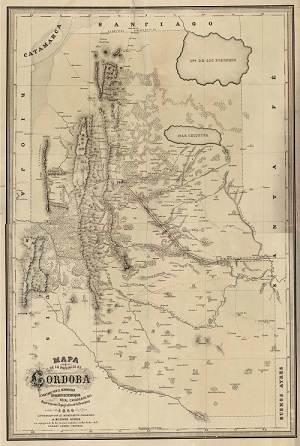

A partir de los mapas presentados a continuación veamos los cambios en los límites interprovinciales. El mapa de 1866 (imagen 1) fue realizado por el agrimensor Santiago Echenique[5]. El mapa muestra la demarcación del límite norte de la provincia de Córdoba muy diferente al actual, al igual que la extensión y forma del territorio provincial[6].

Efectivamente, el límite norte de Córdoba, según consta en la publicación oficial de los resultados del Primer Censo de la República Argentina, realizado en setiembre de 1869, estaba dado por una línea que pasaba “por las lagunas de Los Porongos” y la margen meridional de las “Salinas”[7].

Mapa de la Provincia de Córdoba levantado por el agrimensor D. Santiago Echenique, 1866. Fuente: Catastro Provincial. Recuperado de http://www.catastrocordoba.gob.ar/descarga-de-mapas/

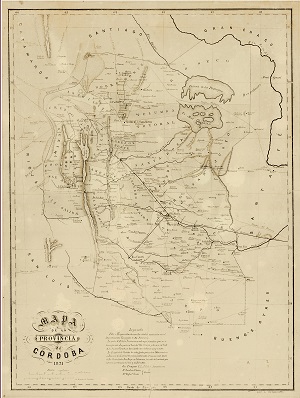

Mapa de la Provincia de Córdoba, 1871. Fuente: Catastro Provincial. Recuperado de http://www.catastrocordoba.gob.ar/descarga-de-mapas/

Posteriormente, el Departamento Topográfico provincial publicó un nuevo mapa de la provincia de Córdoba que presentaba variaciones planimétricas y toponímicas (imagen 2). En la leyenda del mapa se detallaba: “Este mapa está hecho con los datos existentes en el Departamento Topográfico de la Provincia. La parte NE de la Provincia es solo aproximativo pues no se ha explorado”[8]. Al compararlo con el mapa de la imagen 1, identificamos las transformaciones en la configuración del territorio y en la demarcación de los límites. Además, el mapa del Departamento Topográfico representaba vías de comunicación y localidades. Entre 1871 y 1872, el mapa realizado por el Departamento Topográfico de la provincia fue actualizado por el agrimensor Carlos de Chapeaurouge (1855- 1918)[9]. En 1883 se editó el Plano General de la provincia de Córdoba, confeccionado en la administración de Juárez Celman, y litografiado e impreso en la ciudad de Córdoba (1883) por Potel Junot[10]. Este mapa contenía coordenadas geográficas y detalles topográficos, la división de la tierra fiscal y privada, accidentes topográficos y situación actualizada de los límites resueltos por fallos arbitrales. Dicho mapa es el primero completo, después de la Conquista del Desierto y de los principales arreglos de los límites.

En 1901 Carlos de Chapeaurouge elaboró el Atlas Catastral de la República Argentina[11], en el cual dividió en una grilla de 7 por 17 partes el territorio nacional. El atlas presentaba información detallada topográfica y geográfica general (Favelukes, 2013), e incluía información de las parcelas rurales y el nombre de sus propietarios, además de la representación gráfica de los límites interprovinciales que pretendía cada provincia (imágenes 3 y 4).

Los mapas presentados en esta pesquisa nos permiten dar cuenta del desarrollo a lo largo del siglo XIX de la configuración del territorio provincial. En Córdoba, del mismo modo que en las demás provincias, la necesidad de cartografiar y organizar el territorio, en el contexto de la formación del Estado nacional, generó la producción de mapas realizados en un primer momento por cartografía de autor, por agrimensores, y posteriormente fue llevado a cabo por el Departamento Topográfico de la provincia.

Imagen 3: Vista parcial hoja N° 31. Corresponde al N.O de la provincia.

Fuente: de Chapeaurouge, CD (1901) Atlas del plano catastral de la República Argentina. [Buenos Aires: Eigendorf y Lesser, tapa 1925] [Mapa] Recuperado de la Biblioteca del Congreso, https://www.loc.gov/item/2009575369/

Imagen 4: Vista parcial de la hoja N° 32. Corresponde al límite N.E de la provincia de Córdoba.

Fuente: de Chapeaurouge, CD (1901) Atlas del plano catastral de la República Argentina. [Buenos Aires: Eigendorf y Lesser, tapa 1925] [Mapa] Recuperado de la Biblioteca del Congreso, https://www.loc.gov/item/2009575369/

¿De qué manera se resolvieron las cuestiones de límites interprovinciales?

Como ya anticipamos, actualmente es el Congreso de la Nación el que tiene la función jurisdiccional de resolver los conflictos limítrofes y el encargado de la fijación material de los límites, respetando los pactos preexistentes. Tal como lo expresa la Constitución nacional en el artículo 75, se debe:

Arreglar definitivamente los límites del territorio de la Nación, fijar los de las provincias, crear otras nuevas, y determinar por una legislación especial la organización, administración y gobierno que deben tener los territorios nacionales, que queden fuera de los límites que se asignen a las provincias.

En caso de conflictos entre provincias por razones de límites, son las provincias quienes deben llevar sus quejas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero la Corte no tiene el derecho de resolver la cuestión de límites, por ser una atribución del Congreso[12]. Sin embargo, las provincias tienen la facultad de negociar acuerdos entre sí y luego presentarlo al Congreso Nacional para su aprobación. Este último aspecto se vincula con la preexistencia de las provincias a la Constitución Nacional y, por ende, son las provincias las que configuraron un gobierno federal con soberanía delegada.

El límite interprovincial entre Córdoba y Santiago del Estero fue establecido por la Ley 22789 del 21 de abril de 1983 y graficado por las comisiones de límites de las provincias a escala 1:500.000. Su nomenclatura y división catastral se han respetado en la descripción de la línea.

En 1995, se presentó el mapa oficial de la provincia de Córdoba apoyado sobre un mosaico de imágenes satelitales. Este se ajustaba a la cartografía oficial, establecida por el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Instituto Geográfico Nacional.

El análisis cartográfico nos permite comprender que, tal como lo demostró Lois (2014) para el caso nacional, los mapas y las decisiones de los actores responden a los deseos territoriales que encarnan los Estados. En nuestro caso, el Estado provincial de Córdoba fue expandiendo su configuración territorial simultáneamente al propósito de generar un orden interno y la creación de instituciones que permitieran dinamizar su economía. Veamos el proceso legal que legitimó el territorio cordobés.

Límites interprovinciales pendientes

Ante la cantidad de problemas en la demarcación de los límites interprovinciales (uno de ellos el de Córdoba con Santiago del Estero), se creó en 1935 una Comisión Técnica Especial[13] sobre límites interprovinciales[14], con el propósito de fijar los límites y resolver las cuestiones pendientes entre las provincias. Fue designada por el Poder Ejecutivo Nacional y tenía la facultad de recolectar, de los gobiernos provinciales involucrados, los antecedentes y la documentación pertinente y tomar conocimiento personal de las zonas en litigio[15]. Es importante destacar que los gobiernos provinciales podían enviar representantes a integrar la comisión, aunque carecían del derecho de voto. El plazo que disponía la ley para el cumplimiento del análisis de los antecedentes y litigios existentes era de un año, posteriormente debían remitirse al Congreso de la Nación. En el año 1940, el plazo fue prorrogado por medio de la Ley 12633 hasta el 31 de diciembre de 1941.

La existencia de estas comisiones técnicas duró poco, ya que en 1943 se sancionó el Decreto 3301 que las dio por finalizadas y le otorgó la potestad demarcatoria al Instituto Geográfico Militar[16]. La nueva función de esta institución consistía en elevar al Ministerio del Interior su dictamen individual sobre las cuestiones de límites pendientes. En el caso de Córdoba y Santiago del Estero, las cuestiones de límites pendientes de resolución se basan en las diferencias en las pretensiones territoriales de ambas provincias: Córdoba pretendía una línea a una distancia de 36 leguas al norte de la capital de Córdoba, que es la que tuvo en cuenta el fundador don Jerónimo Luis de Cabrera (1528-1574) al asignarle su jurisdicción en el año 1573. Dicha línea en el terreno corresponde al paralelo 29°21’10’’latitud sur. Por su parte, la provincia de Santiago del Estero pretendía el paralelo 30°04’00’’latitud sur, a partir del deslinde con Catamarca, en el oeste, hasta las proximidades del río Dulce, en el este. Luego, un rebasamiento hacia el sudeste, mediante una recta que corriera paralelamente y al oeste del río mencionado, hasta la laguna de Mar Chiquita, que, de acuerdo con la tesis sostenida por la provincia de Santiago del Estero, formaba antiguamente un solo accidente hidrográfico con la laguna de los Porongos. Para llegar a esa conclusión, Santiago del Estero estimaba las 36 leguas hacia el norte de Córdoba, fijadas por su fundador, pero calculando 4.330 metros por cada legua, siendo que consideraba que esa medición era la utilizada en la época de la fundación de la ciudad de Córdoba (Dirección General del Instituto Geográfico Militar, 1945).

A pesar de que el límite interprovincial en este caso fue establecido por la Ley 22789 del 21 de abril de 1983, y graficado por las comisiones de límites de las provincias a escala 1: 500.000 y cuya nomenclatura y división catastral se han respetado en la descripción de la línea, los límites actuales de ambas provincias continúan pendientes y presentan un marco legal no validado. Esto quiere decir que el conflicto Córdoba-Santiago del Estero se encuentra en alguna de estas situaciones:

1) que está apoyado en una norma legal aprobada por el Congreso de la Nación o que cuenta con algún fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación;

2) que no es posible la descripción de detalles y trazar sobre documento cartográfico, no permite su identificación y representación precisa a escala 1: 100 000 y…

3) que el conflicto cuenta con el apoyo de una norma legal, sin embargo, dicha norma no está reconocida por alguna de las provincias involucradas (Cimbaro, Vescovo y Zambrana, 2017, p. 2).

De manera tal que, a pesar del estado inconcluso de los límites, el mapa logotipo no perdió su potencia de construcción simbólica. Los mapas, así, construyen un sistema de símbolos que generan identidad nacional, en este caso provincial. Esa identidad genera una unidad histórica que se basa en la integración de elementos políticos, económicos, culturales y sociales. Al mismo tiempo, observamos que la potencia de la Nación, a la que nos referimos previamente, silencia los conflictos territoriales internos[17]. Dicho de otra manera, a pesar de que los límites entre Córdoba y Santiago del Estero siguen sin resolverse, el mapa (los mapas) que circularon y circulan por el territorio de Córdoba generó el efecto de pertenencia de dispositivo que silenció el conflicto.

Conclusiones

El mapa de la provincia de Córdoba forma parte del imaginario popular; por lo tanto, la potencia de logotipo genera la identidad provincial. Tal como intentamos demostrar a lo largo de la investigación, el mapa provincial, del mismo modo que el nacional, se presenta sin conflictos. En el caso de Córdoba el mapa de la provincia no es la excepción, y se suele mostrar como acabado. Sin embargo, el conflicto sin resolver en el límite interprovincial de Córdoba y Santiago del Estero es un ejemplo de un proceso más complejo de construcción simbólica que se desarrolló a lo largo del tiempo. Para ello fue indispensable graficar los límites de la provincia y la legitimación de la configuración del territorio, como parte de la organización política provincial, en el contexto nacional.

En este trabajo nos propusimos deconstruir el mapa de la provincia de Córdoba, a partir del análisis de las fuentes legales y de algunos mapas de los siglos XIX y XX, para dar cuenta del proceso que llevó a la conformación territorial y la demarcación de los límites interprovinciales. La necesidad de resolver los conflictos derivó en la designación de comisiones técnicas para definir las cuestiones limítrofes. Los encargados de llevar adelante esta tarea recabaron los antecedentes históricos sobre los litigios y, de ese modo, contribuyeron a entender sus razones. Consecuentemente, luego del relevamiento, y teniendo en cuenta el marco legal correspondiente, lograron demarcar los límites interprovinciales.

Reflexionamos a partir de la potencia del mapa logotipo, que silencia los conflictos y, tal como afirmamos anteriormente, se presenta el mapa como acabado. Así, la imagen cartográfica de la provincia es clave en la pertenencia de los habitantes y las instituciones, del mismo modo como se visualiza en el mapa nacional. Para cerrar, los conflictos limítrofes interprovinciales también son silenciados, por medio de la representación cartográfica que tiene el poder de consolidar la organización territorial.

Bibliografía

Anderson, B. (1983). Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo. México: Fondo de Cultura Económica.

Benedetti, A. y Salizzi, E. (2014), “Fronteras en la construcción del territorio argentino”, Cuadernos de geografía. Revista Colombiana de Geografía, 23(2).

Bressan, R. V. (2017). Las disputas por los territorios en los albores del Estado nación: la frontera oriental de Corrientes durante la segunda mitad del siglo XIX. Anuario de Historia Regional y de las Fronteras,22(2), pp. 71-98.

Cacopardo, M. C. (1967). República Argentina; cambios en los límites nacionales, provinciales y departamentales a través de los censos nacionales de población. Publicación serie: Población y Sociedad, pp. 1-121. Buenos Aires: Instituto Torcuato Di Tella.

Cimbaro, S., Vescovo, A. y Zambrana, P. (2017). Límites interprovinciales: su representación gráfica en la cartografía oficial. El Ojo del Cóndor, 8, IGN.

Dócola, S. A., Geremía, C., Payró, P. y Puig, M. (2008). Una bota en el desierto Santa Fe, 1887. Registros. Revista de Investigación Histórica, (5), pp. 75–86. Recuperado de https://revistasfaud.mdp.edu.ar/registros/article/view/363

Favelukes, G. (2013). Notas para una historia territorial. Los mapas catastrales de Carlos de Chapeaurouge. Crítica, 187, IAA, pp. 1-11.

—— (2015). El país en un libro: parcelas, mensuras y territorio en catastros tempranos en la Argentina. Redes, 21(40), Universidad Nacional de Quilmes, Instituto de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología, pp. 175-195.

Halperin Donghi, T. (1982). Una nación para el desierto argentino. Buenos Aires: Prometeo.

Harley, J. B. (1989). Deconstruyendo el mapa. Cartographica, 26(2), pp. 1-20. Recuperado de https://utpjournals.press/toc/cart/26/2

—— (2005). La nueva naturaleza de los mapas. Ensayos sobre la historia de la cartografía. México: Fondo de Cultura Económica, pp. 185-207. Recuperado de

Lois, C. (2004). La invención de la tradición cartográfica. Litorales. Teoría, método y técnica en geografía y otras ciencias sociales, 4. Recuperado de http://www.litorales.filo.uba.ar

—— (2014). Mapas para la Nación. Episodios en la historia de la cartografía argentina. Buenos Aires: Biblos Ed.

—— (2015). Un mapa para la nación argentina. Notas para una interpretación crítica de la historia del mapa político y de las políticas cartográficas. Huellas, (19), 193-215. Recuperado de https://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/huellas/article/view/1043

Mazzitelli Mastricchio, M. (2007). “La Carta de la República”: antecedentes, plan y desarrollo del proyecto cartográfico del Instituto Geográfico Militar. En Lorenzano (ed.), Historia de la Ciencia Argentina III. Buenos Aires: Universidad Nacional de Tres de Febrero, pp. 20-27.

—— (2008). Límite y cartografía en la frontera argentina durante el último tercio del siglo XIX. En H. Mendoza Vargas y C. Lois (comp.), Historia de la ciencia cartográfica de Iberoamérica. México: UNAM, pp. 23-35.

—— (2012). La ciencia y la política: Dos aspectos intrínsecos del saber cartográfico argentino [1912-1941]. Geograficando, 8. Recuperado de https://www.geograficando.fahce.unlp.edu.ar/arti

—— (2017). Imaginar, medir, representar y reproducir el territorio. Una historia de las prácticas y las políticas cartográficas del Estado argentino 1904-1941. Cuadernos Territorio, 17(18), 161. Recuperado de http://publicaciones.filo.uba.ar/series-monogr%C3%A1ficas-cuadernos-de-territorio

Nadal, F. y Urteaga, L. (1990). Cartografía y Estado. Los mapas topográficos nacionales y la estadística en el siglo XIX. Geocrítica, 88(88), pp. 1-63. Recuperado de http://www.ub.edu/geocrit/geo88.htm

Zusman, P. (2014). La descripción en Geografía. Un método, una trama. Boletín de Estudios Geográficos, N° 102, Universidad Nacional de Cuyo, pp. 135-149.

Leyes

Ley 28/1862. Dispuso que los territorios fuera de los límites o posesión de las provincias sean nacionales.

Ley 12251/1935. Designación de una Comisión Técnica Especial sobre límites interprovinciales.

Ley 12633/1940. Se prorroga hasta el 31 de diciembre de 1941 el plazo para que la Comisión Técnica Especial remita sus estudios y conclusiones sobre límites interprovinciales al Honorable Congreso.

Decreto 3301/1943. El IGM tendrá a su cargo la fijación de límites interprovinciales, en aquellas provincias que tuvieron cuestiones de límites entre sí o con territorios nacionales. El IGM absorbe los mismos deberes y atribuciones otorgados a la Comisión Técnica Especial por las leyes 12251 y 12633.

Ley 22789/1983. Límites interprovinciales. Provincias de Córdoba y Santiago del Estero- Fíjense límites.

Fuentes

Atlas de Cartografía Histórica de la República Argentina. Recuperado de

Constitución de la Nación Argentina [Const]. Art. 75. 15 de diciembre de 1994 (Argentina).

Constitución Provincial de Córdoba [Const]. 20 de febrero de 1821.

Cuestión de límites entre las provincias de Córdoba y Santiago del Estero: alegato de Córdoba presentado en octubre de 1972 ante la Comisión Nacional de Límites Interprovinciales, pp 147.

Dirección General del Instituto Geográfico Militar (1945). Cuestiones de límites interprovinciales. Volumen I. Litigio entre las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos, pp. 22, 23.

Informes de la comisión técnica especial creada por Decreto 12251 de 1935. Consultada en https://books.google.com.ar/books?id=tT5NAQAAIAAJ&pg=PA8&lpg=PA8&dq=Informes+Comisi%C3%B3n+T%C3%A9cnica+Especial+creada+por+decreto+N%C2%B0+12.251+de+1935&source=bl&ots=BbwvJRceDm&sig=ACfU3U1ciLZVUIBi_YLv3N00rP79dDqPwQ&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjStczvsYb3AhXojJUCHZ6dCbAQ6AF6BAgJEAM#v=onepage&q=Informes%20Comisi%C3%B3n%20T%C3%A9cnica%20Especial%20creada%20por%20decreto%20N%C2%B0%2012.251%20de%201935&f=false

Mapas antiguos de Córdoba. Recuperado de https://prensa.cba.gov.ar/informacion-general/cartas-y-mapas-antiguos-con-datos-cordobeses/

[1] La deconstrucción nos insta a leer entre líneas el mapa, comprender que los hechos cartográficos son solo hechos dentro de cierta perspectiva cultural (Harley, 1989).

[2] Córdoba presenta cuestiones de litigio con las demás provincias limítrofes, en el caso del límite interprovincial con La Rioja no presenta marco legal, mientras que con San Luis posee marco legal no validado en la representación gráfica de algunos tramos. La situación con las provincias de Santa Fe, Catamarca, Buenos Aires y La Pampa se encuentra en que el límite interprovincial es graficado con marco legal validado (Cimbaro, Vescovo y Zambrana, 2017).

[3] El mapa logotipo de acuerdo con lo expresado por Anderson, “es reproducible, reconocido y visible por doquier”, conformando el imaginario popular de los nacionalismos (Anderson, 1983, p. 245).

[4] Ver: Ley 28, del 17 de octubre de 1862.

[5] Agrimensor, ocupó numerosos cargos públicos, desde legislador provincial pasando por diputado nacional en dos oportunidades y gobernador de la provincia. Fue decano y rector en la universidad. Realizó en 1885 el catastro provincial y trabajos de geodesia en la Patagonia. Fue miembro de la Comisión de Agrimensores, organismo antecesor al Departamento Topográfico de la provincia (fundado en 1862), del cual fue vocal.

[6] Existe otro mapa que la bibliografía suele colocar como el inicio de la cartografía de Córdoba, realizado por Juan de la Cruz Cano y Olmedillla. Juan de la Cruz Cano y Olmedilla nació en Madrid. En 1752, estudió técnicas de grabado con Bourgignon d´Anville en París. Luego, realizó por encargo del ministro de Estado, el mapa de América del Sur a escala 1:5.000.000, considerado como una de las mejores obras.

[7] Fuente: Cuestión de límites entre las provincias de Córdoba y Santiago del Estero: alegato de Córdoba presentado en octubre de 1972, ante la Comisión Nacional de Límites Interprovinciales.

[8] Pueden observarse con mayor detalle los mapas de las imágenes 1 y 2 en el siguiente enlace:

[9] Destacado agrimensor e ingeniero. Nació en 1846 en París, luego se trasladó a Argentina con su familia. Trazó ciudades y pueblos, elaboró el Atlas Catastral de la República Argentina y escribió un tratado de Agrimensura (Favelukes, 2013).

[10] Fuente: https://catalogo.bn.gov.ar

[11] Para un estudio del Atlas de Chapeaurouge, véase Favelukes, 2015.

[12] Artículo 127. Ninguna provincia puede declarar, ni hacer la guerra a otra provincia. Sus quejas deben ser sometidas a la Corte Suprema de Justicia y dirimidas por ella. Sus hostilidades de hecho son actos de guerra civil, calificados de sedición o asonada, que el gobierno federal debe sofocar y reprimir conforme a la ley.

[13] Estas comisiones en cuanto a organización funcionaban de manera similar a las comisiones mixtas internacionales. Se organizaban una por cada conflicto limítrofe y participaban ambos Estados. Para ampliar véase Mazzitelli Mastricchio, 2008.

[14] Véase Ley 12251.

[15] Ley 12251. Art. 2.

[16] Decreto 3301. Art. 3: El Instituto Geográfico Militar tendrá a su cargo la tarea de dictaminar sobre la fijación de límites interprovinciales, en aquellas provincias que tuvieron cuestiones de límites entre sí o con territorios nacionales. A tales fines el Instituto Geográfico Militar tendrá los mismos deberes y atribuciones otorgados a la Comisión Técnica Especial por las leyes 12251 y 12633.

[17] Esta reflexión surgió del debate e intercambio de ideas en el grupo de investigación.

[I] María Eugenia Colomino: Lic. en Geografía. Profesora de Historia y Geografía.